|

Du géocentrisme à l'héliocentrisme |

TPE 2016 par Salomé Bernard et Judicaëlle Six |

|

Du géocentrisme à l'héliocentrisme |

TPE 2016 par Salomé Bernard et Judicaëlle Six |

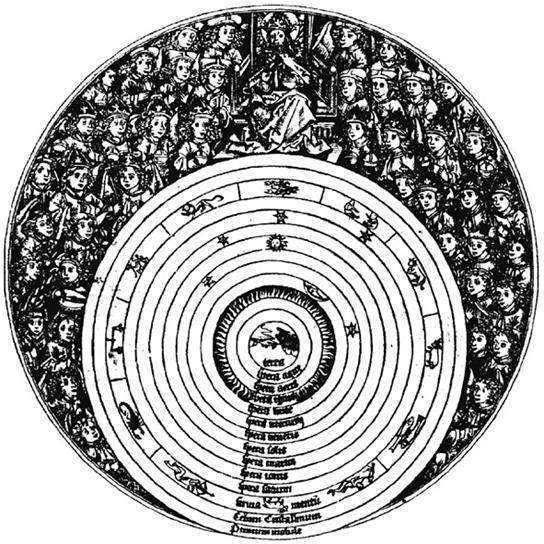

Le Géocentrisme est la vision du système solaire qui fût proposée par Aristote en -400. Cette théorie fût ensuite acceptée et gardée jusqu'au XVIème siècle. La principale caractéristique du géocentrisme, est, que ce système place la Terre immobile au centre de l'univers. Mais la théorie du géocentrisme est en réalité bien plus complexe. Elle contient une philosophie représentative de la vision de la structure de l'univers que l'homme a eu pendant près de 20 siècles. Plus important encore, le géocentrisme représente la façon dont les hommes ont perçu la nature, les lois qui la régissaient et le lien qu'ils ont entretenu avec Dieu au cours de cette même période.

Ce qui est d'abord marquant dans cette représentation du monde, c'est que l'espace est absolu. Dans l'espace, les aristotéliciens distinguent un haut, un bas, une droite et une gauche. Mais le plus marquant dans la théorie d'Aristote, c'est la nette distinction qu'il y a entre le monde terrestre et le monde céleste.

Le Géocentrisme sépare ces deux mondes complètement opposés, que ce soit par rapport aux lois auxquelles ils sont soumis ou par rapport à leurs représentations. La Lune est considérée comme une frontière entre les deux mondes. Elle n'entre dans aucun des deux, puisque contrairement aux autres corps célestes, la Lune change de forme constamment. On nomme donc un monde infralunaire (tout ce qui concerne la terre et son atmosphère) et un monde supra-lunaire ( le reste de l'univers et le monde des dieux). Cette théorie de deux mondes totalement différents est tirée des anciennes croyances. D'après celles-ci, le ciel est le domaine des Dieux et la Terre celui des Hommes. Mais ce n'est pas la seule grande différence. En effet le monde céleste est considéré comme un monde parfait. C'est un espace fini, et à l'époque d'Aristote ,ce qui est fini est considéré comme parfait, par ailleurs les corps célestes les plus éloignés,les plus idéaux ,sont définis comme étant les plus parfaits car à l'époque ,leurs systèmes d'observation ne permettaient pas de percevoir leurs mouvements, ainsi on déduit que pour l'époque, un corps céleste était décrit comme parfait lorsqu'il était immobile mais surtout lorsqu'il n'est soumis à aucun changement ( par exemple les étoiles ).

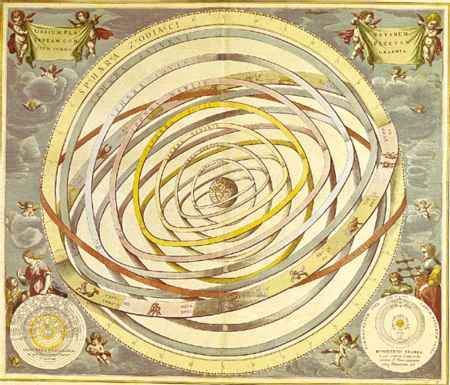

Chaque composant du monde céleste : Lune, Soleil, Planètes et étoiles sont portés par des sphères concentriques sur lesquelles se déplacent les astres de façon circulaire, puisque le cercle est considéré comme la figure parfaite dans la Grèce antique, donc adapté au monde des dieux représentant la perfection.

La dernière particularité du monde céleste et qu'il soit clos. En effet au-delà de la dernière sphère appelée « sphère des étoiles », il n'y a même pas de vide, concept inconcevable pour les aristotéliciens, mais le «Premier moteur immobile» équivalent au Dieu du christianisme.

Ensuite, il y a le monde terrestre considéré comme imparfait. Il est soumis à de nombreux changements, que ce soit en rapport avec l'évolution ou avec le cycle de la vie. Le monde terrestre est constitué de sphères. Quatre sphères symbolisent les éléments dit originaux : La Terre, L'eau, L'air et Le feu.

Tous les corps sont une combinaison de ces quatre éléments. Ces éléments sont soumis à une logique, à un raisonnement et n'ont pas été placés au hasard. La terre est la plus au centre, puis c'est l'eau, l'air et enfin le feu. En effet, d'après les Aristotéliciens, chaque objet va chercher à rejoindre son milieu d'origine. Lorsque l'on jette une pierre, celle-ci va retomber car elle va chercher à rejoindre son élément : La Terre qui est au centre de toute les sphères. Et de même pour l'eau, l'air et le feu. Lorsqu'un corps est déplacé de son élément naturel par un mouvement, on appelle ce mouvement : « mouvement violent ». En revanche le phénomène se complexifie lorsque le corps cherche à rejoindre son milieu dit « naturel ».

Il y a deux types de mouvement naturels :

- Les mouvements naturels rectilignes vers le haut, reviennent aux éléments légers, le feu et l'air.

- Les mouvements naturels rectilignes vers le bas, reviennent aux éléments lourds, la Terre et L'eau.

La Terre est donc situé au centre pour deux raisons : Tout d'abord elle explique les mouvement des corps, ensuite, les comportements de toutes les choses de notre vie qui sont basés sur les lois qui la régissent.

Remarque :On note une contradiction ,puisque la vision aristotélicienne de la structure de l'univers affirme que lorsqu'un corps céleste est immobile ,celui-ci est donc parfait ;cependant la terre a beau être définie comme étant immobile, elle reste imparfaite puisqu'en constante évolution.

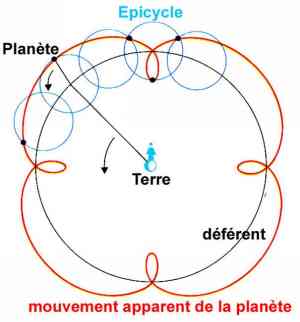

Cependant, aux alentours du Ier siècle, la perfection du monde céleste d'Aristote va être remise en cause. Les explications ne concordent pas avec les observations. En effet Aristote représente les planètes se déplaçant à des distances invariables de la Terre. Or, les observations montrent que les planètes ne peuvent pas toujours rester à la même distance de la Terre. Les planètes dans le ciel « rebroussent parfois chemin », elles semblent « revenir en arrière » pendant quelques jours, puis ensuite reprendre leurs courses en suivant une trajectoire circulaire. C'est pourquoi à partir de cette prise de conscience, de nombreux astronomes ont essayé d'expliquer ce phénomène «nommé problème de l'irrégularité du mouvement des planètes» et ainsi de sauver les apparences.

C'est Ptolémée qui réussit à sauver la théorie d'Aristote avec un système que l'on nomme les épicycles de Ptolémée.

Selon Ptolémée les planètes sont placées sur un «mini-orbite» que l'on nomme épicycle, lui même placé sur un orbe donc le mouvement d'un astre dans le ciel est la combinaison des deux effets qui s'ajoutent :

- une longue révolution le long de l'orbe.

- une petite révolution le long de l'épicycle.

Remarque : Ptolémée n'a jamais affirmé qu'il y avait de réelles sphères autour desquelles tournent les astres, ces sphères l'ont juste aidé pour ses calculs, en revanche d'après Aristote ces sphères faisaient parti de l'astronomie.